囤积狂,又称强迫性囤积症,是一种心理疾病。患者表现为对物品的过度囤积,即使这些物品对他们来说没有实际用途或价值。囤积狂患者往往难以丢弃任何物品,即使这些物品已经过时、损坏或不再需要。

囤积狂的症状包括但不限于以下几点:

对物品的过度囤积,难以丢弃任何物品。

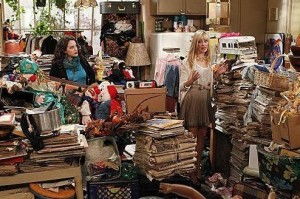

物品堆积导致生活空间受限,影响日常生活。

对物品产生强烈的情感依赖,难以割舍。

在丢弃物品时感到焦虑、恐惧或痛苦。

试图丢弃物品时,会反复思考、犹豫不决。

囤积狂的成因复杂,可能与以下因素有关:

遗传因素:家族中有人患有囤积狂,可能增加患病风险。

心理因素:焦虑、抑郁、压力等心理问题可能导致囤积行为。

环境因素:生活环境的改变,如搬家、失业等,可能触发囤积行为。

个人经历:童年时期的经历,如家庭环境、教育方式等,可能影响囤积行为。

囤积狂的治疗方法主要包括以下几种:

心理治疗:认知行为疗法、心理动力学疗法等,帮助患者改变囤积行为。

药物治疗:抗抑郁药、抗焦虑药等,缓解患者的心理症状。

家庭支持:家人和朋友的支持对患者康复至关重要。

专业机构帮助:寻求专业心理咨询师或心理医生的帮助。

预防囤积狂,可以从以下几个方面入手:

培养良好的生活习惯:保持整洁、有序的生活环境,避免过度囤积。

学会合理消费:理性购物,避免冲动消费。

关注心理健康:保持良好的心理状态,及时调整心理压力。

寻求专业帮助:如有囤积倾向,应及时寻求专业心理咨询师或心理医生的帮助。

囤积狂不仅影响患者自身的生活质量,还可能给家庭、社会带来负面影响:

家庭关系紧张:囤积行为可能导致家庭矛盾,影响家庭和谐。

生活空间受限:物品堆积可能导致生活空间受限,影响家庭成员的正常生活。

社会资源浪费:过度囤积的物品可能成为社会资源的浪费。

公共卫生问题:囤积的物品可能成为细菌、病毒的滋生地,影响公共卫生。

囤积狂是一种常见的心理疾病,对患者及其家庭、社会都带来严重影响。了解囤积狂的成因、症状、治疗方法,有助于我们更好地预防和应对这一疾病。同时,社会各界也应关注囤积狂患者,给予他们关爱和支持。